如何依止善知識?

我們依止上師或師長,並不是一遇到就立刻生起:「啊!你就是我的上師,你就是我的善知識。」首先,應觀察他的功德;除了觀察功德之外,還要觀察他的三門行誼,即他如何持守三門?是否具備戒定慧三學功德?總的來說,觀察他修行的行持,以及是否具有佛學上的功德?是否具備善良謙虛等美德?這都是要觀察的。

除了觀察善知識是否具備這些功能之外,透由他講法、觀察他行持是否能調伏我的相續?跟隨他學習之後,我的心續是否有轉變為善?經過一段時間觀察之後,我與他的業力、願力是否相符順?我三門行為是否有所轉變、調伏?

這都是我們在依止善知識之前應當觀察的,一邊觀察檢查我們自己的內心,一邊觀察一邊抉擇。

一段時間,發現上述所講的這些條件都具備之後,才生起:「喔!真的是我的善知識,我要將他視為我的上師來依止。」觀察之後才生起這樣的心,而不是一開始就像【狗聞到肉包味道般】立刻就去依止,並不是以這種方式;而是要透過觀察抉擇後,才真正去依止。

《辨了不了義善說藏論》:「比丘與智者,當善觀我語,如鍊截磨金,信受非唯敬。」其中提到“四依”與“四不依”:「依法不依人,依義不依語,依了義不依不了義,依智不依識。」所以,對隨法行者來說,他最主要是“依法”,而不是依“說法者”身份,最主要是觀察說法之內容;觀察說法之內容時,最主要是依據“佛經的意義”,而不是依據“字面上的解釋”;因此,所依據的是“了義經”,而非“依不了義經”;抉擇了義經與不了義經時,主要是依據“智慧”,而不是依據“意識”、感受。

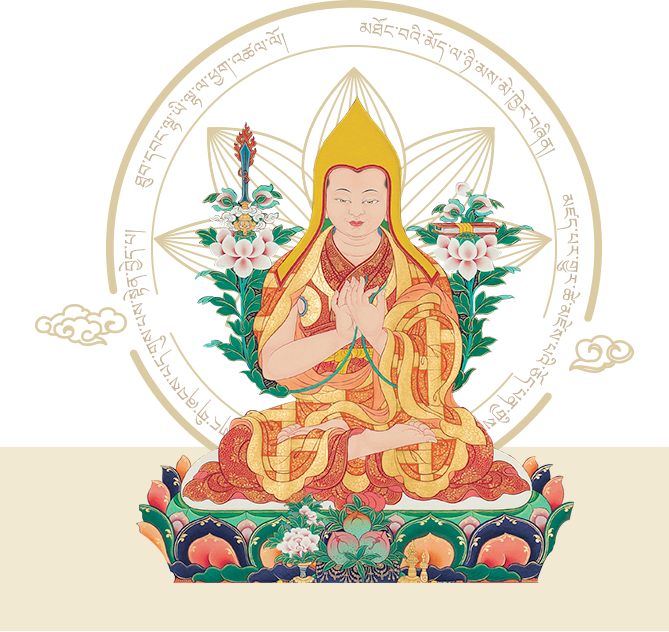

摘錄自 熹嘉仁波切講授《現觀莊嚴論明義釋》 / 妙法樂苑佛學會 合十