我們在做事的時候,是否摻雜著煩惱?

《修心日光》的論文中說:「眾生所思無非煩惱,所作唯是惡業罪障。」

我們應當將此處所說的「眾生」替代為「我自己」,如此觀察自己的心續。我們觀察自己___我的思考真的都是煩惱嗎?仔細去觀察,事實上,我們內心的作意都是摻雜煩惱,即使是生起善心,也仍是摻雜煩惱。

舉最簡單的例子:當有人來向我描述一個好消息時,首先,我的關注點是__這個消息是否與我有關?如果這件事情與我沒有關係,即使是天大的好消息,但是跟我沒有關係我聽了也不會有太大的感覺,因爲我們一開始的思惟就是自己,這件事情與我有沒有關係?如果這一件好事情與我有關係,我就會越聽越仔細、越聽越歡喜。

相反的,如果與我沒有關係,即使再大的痛苦,對我來說也不會生起太大的感受,但如果與我有關,我內心隨即就產生苦受。如上舉例說明,我們的思惟都是從「我」開始的。所以,論文所說「所思無非煩惱」,這是含有深意的,並不是說我們的心續所現行的一定是煩惱,但是,我們的善心一定也摻雜煩惱於其中。

又例如,以成辦一場法會來說,所謂「法會」一定是與「法」有關係。但是,我們在成辦法會時,第一關注的事情卻是參加法會的人數多不多?如果人數多,我就認為這一場法我辦得很好,但是,聽到來參加人很少,也就覺得我所籌辦的好像不成為一場法會了,因為人數太少了。一開始內心就是關注糾結人數的多少,如果人數多,自己就認為我真的辦得很不錯,如果人數少,我內心的歡喜、隨喜的感覺也就不見了。所以,即使我們的所作事是法會,然而,我們的內心還是摻雜煩惱。

又例如,以護持佛教中心的事務而言,我們內心會怎麼想?我們中心是不是要做別人沒有做的?我是不是要做一個與他人不同的?這樣就能顯示出其他中心都沒有,只有我們是獨家的,只有我這個中心才有做到,其他人都沒有做到。

我是不是要做出與別人不同的?我們的內心會有這一種比較的心態【別人有做到的,我都要做得到,別人沒有做到的,我要做出不同的】。所以,其實我們內心是隱隱約約摻雜煩惱於其中,但實際上,這不是請法應有的正確作意。

論文所說:「所思無非煩惱,所作唯是惡業罪障。」這是很值得我們去深思___我們在做事的時候,是否都摻雜著煩惱?

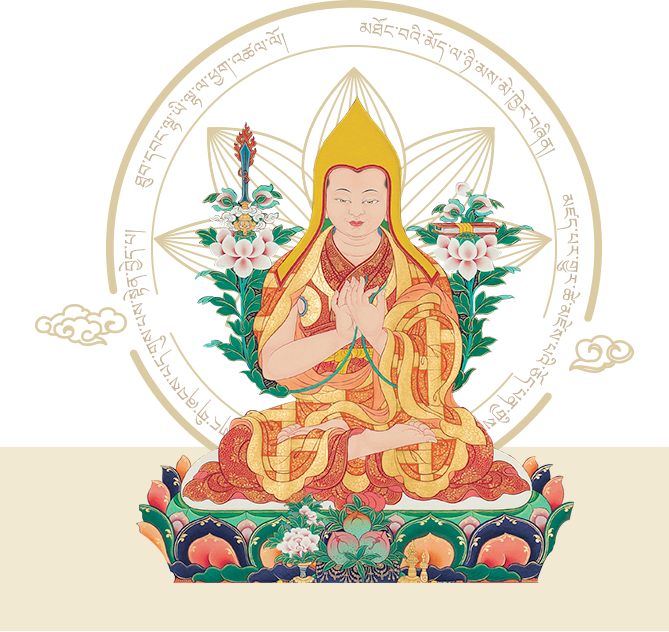

摘錄自 熹嘉仁波切教授《修心日光》 / 妙法樂苑佛學會 合十